Сюжет

6

Нормально

Персонажи

8

Отлично

Рисовка

9

Великолепно

Звуковой ряд

6

Нормально

Итоговая оценка

8

Отлично

Эти слова, сказанные персонажем во время одного из первых соитий похотливого ада под названием "Уроцукидодзи", – квинтэссенция лаконизма, сумевшая в одной фразе заключить суть стиля и приемы повествования. Подлежащее, сказуемое, определение – а за ними зияет бездна "Уроцукидодзи". Одна фраза – и вот он, водораздел, отделяющий этот тайтл от сонма себе подобных. Одна фраза – и предчувствуешь неотвратимое.

Но что же произойдёт?

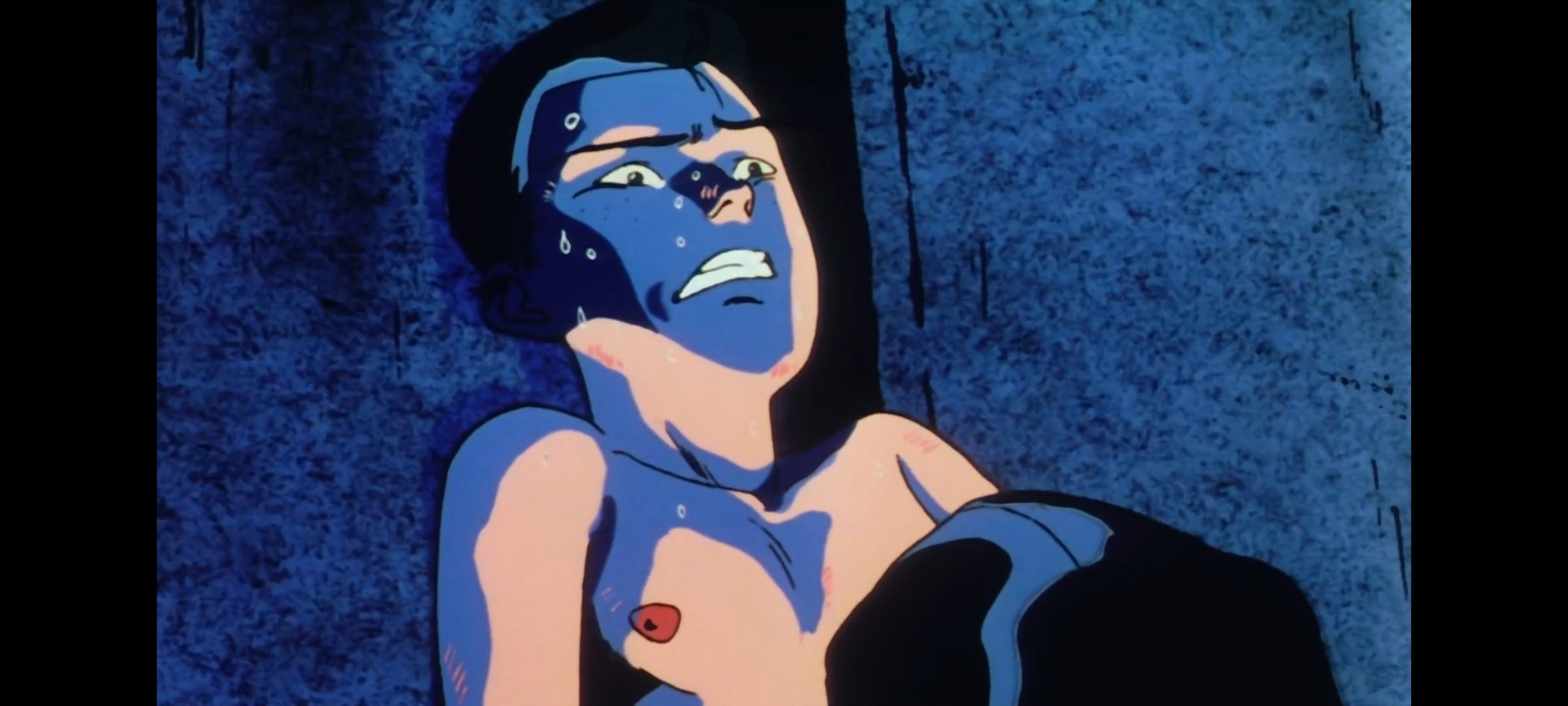

Нагумо вскочил окончательно взбешенный – и вот, первый набросок анимационной физиономии монстра. И здесь, и там – каждое движение тела, заботливо определены, с точностью взвешены. "Уроцукидодзи" бросается в карьер страстей очертя голову, не жалея ни мускулов, ни душевных сил.

Кто же он, этот герой, корчащийся в судорогах гнева в самом начале трёхсерийного хентая?

Вместо определения героя, вместо описания его наружности, вместо описания места и времени действия - просто ничего не говорящее имя Нагумо. И вскакивает этот Нагумо прямо, так сказать, в пространстве.

Описание героя, фабула, место и время действия отодвигаются на второй план; все эти подробности бросаются сюжетом потом, вскользь, нехотя: должно их ловить все до одной, чтобы воссоздать канву изображаемых действий. Между тем эта канва в сюжете ностальгического школьного времени выдвигается на первый план, а потом уже, после долгих пояснений, в сюжете появляется герой со своими поступками, встреченный как старый знакомый.

Итак, из мрака неизвестности на сцену "Уроцукидодзи" выныривает некий Нагумо и начинает бешено метаться перед камерой.

«Может, мне надо было трахнуть её», – бросает он в другой сцене.

«Акэми, тебе нравится Нагумо? Одзаки мертв, почему они любили его?»– вопрошает внутренний голос в начале второй серии. Снова, в неведомое время и в неведомом месте, какой-то безымянный Ники изливает свои мысли в пустоту, чтобы затем бросить взгляд, полный ненависти, на все того же Нагумо.

И так далее, и так далее…

С места в карьер бросаются герои "Уроцукидодзи", скрежещут зубами, напрягают мускулы, набрасываются на женщин, лобзают и исчезают во тьму.

С места в карьер закипает в них гнев, вырываются жалобы, которые затем растворяются в причудливых снах, порожденных сюжетом.

Судорога души и судорога тела – всегда с места в карьер. Но связь между ними, определяемая психофизической причинностью, открывается лишь потом, да и то – если будет на то желание. В противном случае мотивы поступков, да и сама канва сюжета, распадаются в "Уроцукидодзи" на хаос душевных движений и механику внешних действий. Внешнее лишь накладывается на внутреннее, связь теряется. И потому каждое действие начинается словно случайно: анимация бьет по зрителю, как палкой по голове.

Или же "Уроцукидодзи" начинает изводить одним и тем же жестом: герои ухмыляются каждые три минуты, их лица всегда озабочены. Между двумя ухмылками Амано демонстрирует свою силу. Эти усмешки прерываются короткими фразами, которыми обмениваются герои. Реализм перекрестных реплик подчас переходит грань художественности. Рядом – хаос чувств, кошмары, в которых откровенная символика переплетается с туманной мистикой. Символика и действительность, мистика и жестокость сменяют друг друга, пересекаясь, но не образуя единого целого.

И вдруг, вспомнив, что связь между жестом тела и жестом души все же должна существовать, или, по крайней мере, нужно оправдать бессвязность, сюжет заставляет второстепенных персонажей читать целые лекции, объясняя поступки главных героев. Иногда герой поучает из прошлого о внутренней связи всяческих нелепостей.

Вот как изображаются персонажи в "Уроцукидодзи".

В "Уроцукидодзи" нет постепенности в развитии сюжета, нет развлекающих подробностей быта, нет достаточной мотивировки поступков. Бурный поток, летящий в пустынной местности, разбитый на отдельные струи, – вот образ сюжета "Уроцукидодзи". Всюду в сюжете – прерывистость и хаотичность.

Судороги душевных движений и судороги мускулов, перемежающиеся рисунками насилия, которые, в свою очередь, прерываются наплывами кошмаров и грез. Рисунок фабулы нигде не вычерчен четко, а лишь намечен пунктиром, но каждая точка пунктира (каждый момент) прорисована с поразительной точностью. Тот, кто переходит от точки к точке, не запоминая направления движения, увидит в "Уроцукидодзи" лишь бессвязный набор сцен. Образ лишь ретуширует прекрасно выписанную композицию, но композиция это (цельность фабулы) существует лишь где-то за пределами сюжета "Уроцукидодзи", в ритмическом единообразии картин, в бессловесном лейтмотиве хентая. Картина, образ, выписка деталей – все это штрихи к невысказанной цельности. Фабула "Уроцукидодзи" всегда в бессознательном, ее образное выражение – всегда плакат. Сюжет словно забывает, что не все видят вместе с ним внутреннюю жизнь героев, он дает лишь подробности к неданной анимации, подробности, составляющие с анимацией нечто целостное. Тот, кто не угадает целого в "Уроцукидодзи", увидит во внешней связи его образов лишь гримасу бессвязных штрихов, плакат с ретушью к образу, но без самого образа.

А вместо развлекающих подробностей быта "Уроцукидодзи" щедро делится бытом своей души – руганью, порнографическими отступлениями, воплями ужаса и горячечными видениями.

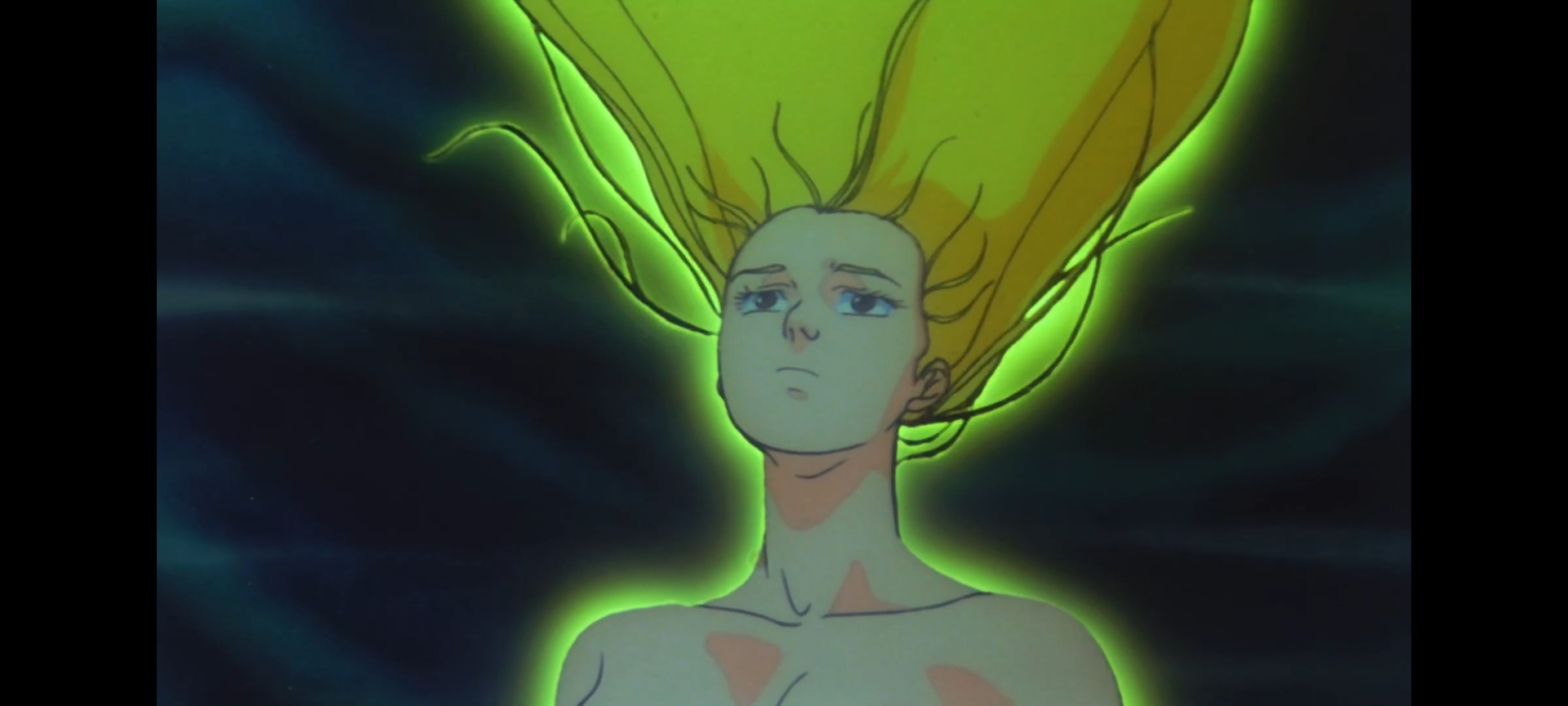

Здесь все – случайные ассоциации, пятна света в пространстве, смещающие предметы с их мест, заставляя действительность кружиться в ритмическом танце. Словно в четыре стены комнаты просочилась музыка и затопила все вокруг. Море звуков – настоящий потоп музыки. Поток бессознательного в "Уроцукидодзи" всегда единообразен: это поток любви, поток стихийной жизни, так что ритм ее (ритм жизни) для него – ритм музыки, и мелодия этого ритма строит жизнь. "Уроцукидодзи" являет собой космогонию и апокалипсис пола. Пол – ночная глубина, стихия души – воедино связует образы, а фабула, ее дневной смысл, словно приплюснута к плоскости анимации. И оттого герои его – немые, их голос – в поле, а пол – безлик.

Впрочем, "Уроцукидодзи" оставляет право связать воедино свои образы, раздробленные моменты анимации соединить в некое единство.

Но если образ в "Уроцукидодзи" связан с бессознательной музыкой, с ритмом жизни, то должна существовать связь между образом и переживанием, между ритмом внешних движений и ритмом движений внутренних. Ведь именно такая связь образа с переживанием и образует символ.

Слабая сторона "Уроцукидодзи" в том, что зачастую эта связь отсутствует вовсе, зачастую в "Уроцукидодзи" нет никакого символизма.

Внешнее движение героя (вскочил, душил, лобзал) не связано с его переживанием, не вытекает ни из логики чувств, ни из логики разума. Параллелизм, наложение образа на переживание – вот что характерно для "Уроцукидодзи".

Сюжет дробит фабулу на моменты (кадры), мало того: он убирает внешнюю связь любого кадра с подстилающим его переживанием. Переживания сливаются в бурный поток, кадр бессвязно несется по поверхности, и жесты героев становятся безжизненными. Двигаются лишь части тела, сокращаются мышцы. Если теперь внимаешь потоку переживаний – это уже не сюжет, а скорее музыка. Это – не живые слова, а мертвые. Так пытается сюжет перекинуть мост от прерывного (фабулы) к непрерывному (музыке), от жеста к ритму. Тут слышим мы панегирики силе, личности, полу, и образы "Уроцукидодзи", казалось бы, пытаются говорить то же. Герои "Уроцукидодзи" вскакивают, скрежещут зубами, лобзают, насилуют девушек, и все это – жестокие потуги: сила бесформенна, личность безлична, и жестокость пола заменяет сам пол.

Да и откуда взяться личности? Как может "Уроцукидодзи" изобразить личность своим приемом рваного движения? Да и кроме того, не знаешь, что передергивает лицо Нагумо: выражение ли душевного аффекта или эффект электрического разряда, которым незаметно коснулся его холодный экспериментатор. Здесь нет ничего индивидуального, все одинаково сокращают свои мускулы.

Что-то одно, безликое, ночное, поет, кричит, вопит в героях "Уроцукидодзи", и высшее напряжение души разряжается в возгласе: «аахххх…». И потом персонажи скрежещут зубами, лобзают и душат.

Индивидуальность каждого ищет опоры в роде, в поле, но и пол выражается в безличном возгласе: «аахххх…». Но и род, и пол не вмещают в себе герои "Уроцукидодзи", пол разрывает их личность, и как только в Нагумо поднимается безликое: «аахххх…», Нагумо начинает скрежетать зубами, совершенно взбешенный, а потом закрывается от самого себя туманом беспамятства.

В "Уроцукидодзи" нет своей собственной мысли, своей правды. Мироздание, понятое как половой акт, конец мира, понятый как окончание этого акта – ничего особенного в этом нет. Там, где личность (герой) сближается с полом, там пробуждается в герое Сверхдемон (безличное), и этот демон оказывается всегда всесильным. И в диких стонах главного героя узнаешь даже не демона, а просто человека.

Говорят как люди современного времени, тем не менее поступают как демоны. Извне Нагумо – представитель низшей культуры, изнутри – всесильный демон. Извне говорит о вечной любви, в тайне – насилует девушек.

Сами герои "Уроцукидодзи" – выветренная порода человечества: не гранит, а хлам, не удобная для лепки глина, а рассыпчатый песок – из их слов сыплется песок. И прикоснувшись к девушке, в них начинает бить струя демонической жестокости, и витиеватая речь обрывается на «аахххх…».

В глубинах бессознательного клокочет в них стихийная сила жизни, но все то, что освящено светом культуры, золотым светом разума – живые образы, живые слова, живые поступки, живое творчество – все тут выветрено: как выветрились в культуре образы красоты – в аллегории, слова – в термины, поступки – в созерцание своих собственных мертвых жестов, творчество жизни – в изготовление форм, превращаемых в товар. Двойственность в душе человека возвышает его как личность, контрастируя с бесформенным, распадающимся небытием. Между жизнью и личностью, этим главным героем, разгорается яростная схватка. Он сражается не только с кромешной тьмой безобразия, но и с мертвящим дыханием обыденности. Вечная, бесплодная борьба, лишенная начала и конца. Едва успокаивается поток слов у героев, как начинается у них поток половой жизни: личность их одинаково задыхается и песком, и водою.

Персонажи стали разрушать. И "Уроцукидодзи" разрушал: воззвал к безличию, как к личности. Вот явная личность – пол: личность оказалась личиной; из-под неё ночь ухнула своим «аахххх»… или Нагумо оказался безликим «аахххх» в сверхдемоническом плаще: сорвали плащ: под ним ничего не оказалось. Образ стал плащом: безобразная сущность образа – безличием. Плащ (т.е. видимость) натянул "Уроцукидодзи" и по нему пустил анимацию явлений.

История – это процесс разложения личности, торжество центробежной силы, распад. Герой расщепляется в "Уроцукидодзи" на мертвеца и демона. Мертвец лишь эхом отзывается на происходящее, демон изрыгает бессмысленное «аахххх». Этот бессвязный рев – не трагедия, подобно тому, как резонерство – не истина. Сюжет уводит прочь от трагедии, где сталкиваются, борются силы, где есть единство. В анимации же царит разъединение, хаос, покорность инстинктам.

И когда две части расколотой личности – пол и сознание – неизбежно соприкоснутся, произойдет чудовищное смешение. Резонер впадает в безумие, демон страдает от половой неврастении. Личность, а вместе с ней и сотворенный мир, рушится в Ничто.

Нагумо окончательно отринул личность, превратившись в одержимого. И в этом его величие. У других это лишь мелкое хулиганство. "Уроцукидодзи" призвал демонов, но это демоны ночи. Он распахнул «кладезь бездны», откуда вырвалась злобная саранча, чьим внешним признаком стало хулиганство, а действием – разрушение. Саранча нападает, гогочет, крушит святыни, насилует гимназисток, истязает юношей, больно жаля. И над этим хаосом возвышается безликое, дикое, жадное, тупое, саранчиное «аахххх».

Нет комментариев